Chine : le panda comme miroir d’une grande civilisation

Par Dr Nasrallah Belkhayate

Il avance lentement, mange sans hâte, ne chasse pas, ne rugit pas. Et pourtant, il est craint, respecté, protégé. Le panda géant n’est pas un simple symbole de la Chine moderne : il en est la métaphore parfaite. Car derrière la silhouette bonhomme de cet animal rare, se cache une logique, une stratégie, un art ancien de la puissance.

À l’heure où la Chine s’impose comme acteur central des équilibres mondiaux, il est temps de lire le panda non comme un emblème folklorique, mais comme le reflet silencieux d’une civilisation qui ne s’impose pas par le fracas, mais par la constance, la profondeur et la durée. Le panda est une puissance tranquille.

Il ne s’énerve pas, il ne fait pas peur, mais il est là, solidement, patiemment. Comme la Chine dans le monde contemporain. Depuis les années 2000, la République populaire ne cesse d’élargir sa sphère d’influence. Pourtant, contrairement aux modèles classiques de montée en puissance, elle n’avance pas par la guerre ou par la menace. Elle construit. Elle connecte. Elle propose. Elle ne colonise pas, elle finance. Elle ne sanctionne pas, elle séduit.

La Chine exerce une dissuasion douce, une autorité par la présence. Elle préfère convaincre plutôt que contraindre, bâtir plutôt que diviser. Cette stratégie de long terme s’ancre dans une pensée diplomatique confucéenne et dans une vision du temps cyclique. Là où les puissances occidentales raisonnent en mandats ou en trimestres, la Chine pense en générations.

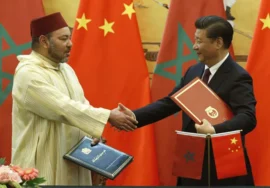

Le panda n’a pas besoin de se presser. Il sait que ce qui dure est ce qui croît lentement. À travers la diplomatie du panda – cette pratique unique qui consiste à offrir temporairement des pandas à des pays partenaires – la Chine révèle sa vision du monde. Un monde fait d’échange, d’attachement, de respect mutuel. Le panda devient alors un cadeau d’État, une créature diplomatique, un ambassadeur silencieux.

Offrir un panda, ce n’est pas offrir un animal. C’est offrir une intention. Une promesse de dialogue. Une marque d’amitié enracinée dans l’histoire. Car le panda est aussi un survivant. Un vestige vivant d’une époque ancienne. Comme la Chine, il a traversé les siècles, résisté aux invasions, adapté son environnement. Il est le témoin d’une continuité culturelle millénaire. L’histoire de la Chine, comme celle du panda, n’est pas celle de la domination brutale. C’est celle de la résilience. Du renouveau. De la sagesse accumulée.

C’est pourquoi la Chine moderne revendique sa spécificité. Elle ne cherche pas à reproduire le modèle occidental. Elle propose une autre voie : celle du multilatéralisme, du partenariat gagnant-gagnant, du développement partagé. C’est la “communauté de destin pour l’humanité” décrite par Xi Jinping. Une idée dans laquelle la force n’est pas l’outil de la paix, mais son obstacle. Dans laquelle la puissance n’est pas faite pour dominer, mais pour équilibrer. Cette vision est exactement celle du panda : un être fort, mais pacifique ; solitaire, mais protecteur ; lent, mais déterminé.

Le panda ne se précipite pas. Il observe. Il sélectionne. Il agit quand le moment est juste. La Chine agit de même. Elle avance par cercles concentriques, sans jamais perdre de vue son centre. Elle construit des alliances, pas des vassalités. Elle noue des partenariats à travers les Nouvelles Routes de la Soie, développe des réseaux culturels via les Instituts Confucius, et amplifie sa voix dans les institutions multilatérales. Tout cela sans jamais hausser le ton.

Dans un monde fracturé, instable, agressif, cette posture du panda peut paraître surprenante. Mais elle correspond à une réalité profonde : la Chine veut incarner la stabilité. Elle veut être l’arbre solide au milieu des tempêtes. Elle veut être, comme le panda dans la forêt de bambous, un repère, une force silencieuse que personne ne conteste. Et si le panda est discret, il n’est pas isolé. Contrairement à une idée reçue, le panda n’est pas un animal solitaire dans l’âme. Il appartient à un environnement communautaire. Il vit près des siens, apprend par l’observation, élève ses petits avec soin, et partage un territoire avec d’autres sans confrontation.

Cette dynamique rappelle un autre pilier de la pensée chinoise : la primauté du groupe sur l’individu, la famille comme cellule centrale, la communauté comme cadre de sens. Dans la Chine moderne, les liens sociaux, les solidarités locales, la transmission intergénérationnelle restent fondamentaux.

Le panda incarne cela : un être enraciné, relié, attentif aux siens. Il ne vit pas seul, il vit ensemble. Et c’est précisément ce “vivre ensemble harmonieux” que la Chine souhaite transposer à l’échelle mondiale. Une mondialisation à visage communautaire. Une puissance qui rassemble sans engloutir. Cette stratégie ne fait pas l’unanimité. Certains y voient une hypocrisie, une force douce masquant des ambitions dures. D’autres y décèlent une forme de ruse millénaire.

Mais peut-on reprocher à une civilisation de miser sur la patience, la cohérence et le respect pour affirmer sa présence ? Le panda ne ment pas. Il ne prétend pas être ce qu’il n’est pas. Il est, simplement, et cela suffit à imposer le respect. Il en est de même pour la Chine : elle ne cherche plus à convaincre qu’elle est une puissance en devenir. Elle est une puissance établie, mais elle a choisi d’en définir les contours à sa manière. Ni impériale, ni coloniale. Ni messianique, ni revancharde. Elle est. Elle agit. Elle propose.

Le panda, en somme, n’est pas une distraction. Il est un miroir. Le miroir d’une Chine en mutation, d’une Chine qui assume son identité profonde tout en s’ouvrant au monde. Une Chine qui ne veut pas écraser, mais influencer.

Une Chine qui comprend que dans le tumulte de l’histoire, la patience et la sagesse sont les plus sûrs chemins vers la grandeur. Une Chine qui, comme son emblème silencieux, avance sans bruit. Mais avance, toujours.

Le panda est le souffle doux de la Chine, un messager silencieux qui porte, dans ses yeux noirs, la paix d’un peuple millénaire.