L’Afrique du Sahel à l’Atlantique : le pari stratégique du Maroc

Une vision royale devenue projet structurant pour connecter les nations enclavées à l’économie mondiale par la mer

De l’aspiration littorale à la stratégie atlantique : le Maroc, architecte d’une nouvelle intégration sahélienne

Lorsque Sa Majesté le Roi Mohammed VI dévoila en novembre 2023 la vision d’une « Afrique atlantique », ce fut bien plus qu’un discours : ce fut l’acte fondateur d’une doctrine géo-économique renouvelée. Deux ans plus tard, l’Initiative Atlantique n’est plus une simple idée ; elle structure désormais un projet politique, logistique, sécuritaire et environnemental au service d’une recomposition régionale profonde entre l’Afrique du Nord-Ouest et le Sahel.

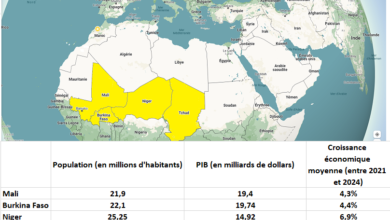

Au cœur de cette ambition : désenclaver les pays sahéliens — Mali, Burkina Faso, Niger, et bientôt le Tchad — en les connectant à l’Atlantique par des corridors tangibles, via Tanger Med, Nador West Med, et le port en construction de Dakhla Atlantique. Ce dernier, en passe de devenir le point d’ancrage d’un nouveau commerce transsaharien, incarne la volonté du Maroc de se positionner comme catalyseur d’une macro-région allant de Dakar à Lagos, et de Nouakchott à Niamey.

Une diplomatie d’avant-garde

Le Maroc n’agit pas en solitaire. Dès 2022, Rabat avait fédéré 23 pays dans le cadre du Processus des États africains atlantiques. Cette dynamique, nourrie par une diplomatie de co-construction, a permis à l’Initiative Atlantique d’émerger sur des bases consensuelles, préparant le terrain aux engagements structurants pris depuis début 2025.

L’adhésion officielle du Burkina Faso, du Mali et du Niger — désormais réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel — traduit leur volonté commune de rompre avec l’isolement stratégique et d’accéder à de nouveaux circuits de commerce, hors des tutelles régionales contestées.

Infrastructures et harmonisation réglementaire

Au 1er semestre 2025, l’Initiative a déjà franchi plusieurs jalons :

-

Dakhla Atlantique avance à un rythme soutenu avec 54 % des travaux réalisés.

-

Des accords logistiques conjoints ont été signés avec les pays sahéliens pour fluidifier le transit.

-

Le statut « Transit Sahel » offre désormais des facilités douanières inédites.

-

Une cellule conjointe de surveillance mer-air, appuyée par les forces navales marocaines, est en cours de déploiement.

Parallèlement, Rabat poursuit l’intégration ferroviaire, la digitalisation des procédures, et la modernisation des chaînes de soutage, afin de faire de ses ports atlantiques de véritables hubs panafricains.

Enjeux sécuritaires et diplomatie maritime

Au-delà de la logistique, le Maroc construit une sécurité partagée fondée sur l’interdépendance économique. Il renforce sa présence militaire dans les zones côtières, forme des officiers sahéliens, et déploie une doctrine de coopération sécuritaire tournée vers l’océan.

Cette vision suscite des crispations régionales : l’Algérie accélère son propre projet transsaharien via Ténès, dans une logique de contrepoids. Mais la concurrence n’exclut pas la complémentarité : dans un Sahel en quête de survie, plusieurs corridors peuvent coexister, à condition de miser sur la fiabilité et l’efficacité.

Une ambition verte et bleue

L’Initiative ne sacrifie pas l’environnement sur l’autel du développement. Alignée sur les engagements de la Décennie des sciences océaniques de l’ONU, elle prévoit :

-

Des zones d’exclusion pour la faune marine,

-

Un label vert portuaire,

-

L’extension des infrastructures durables aux ports secs sahéliens,

-

Et l’intégration d’un corridor solaire destiné à produire de l’hydrogène pour le marché européen.

Vers une nouvelle gouvernance continentale

Au moment où la CEDEAO se fragilise, le Maroc propose une alternative fondée sur les synergies entre la ZLECAf, l’Agenda 2063 de l’UA, les initiatives atlantiques européennes (WestMED, All-Atlantic), et les priorités énergétiques américaines (Prosper Africa).

L’enjeu ? Créer une interface de connectivité multilatérale qui respecte la souveraineté des États tout en répondant aux impératifs de coordination régionale.

Défis juridiques, risques financiers, équilibres politiques

Les tensions autour du Sahara occidental, notamment après l’arrêt de la CJUE en 2024, demeurent un facteur de friction. Mais les partenaires sahéliens, confrontés à l’urgence économique, adoptent une approche pragmatique, privilégiant les bénéfices directs de l’Initiative.

Sur le plan financier, le Maroc assume l’essentiel de l’investissement (8 milliards d’euros), avec le soutien de partenaires du Golfe, de la BID et, potentiellement, de l’UE. Un mécanisme de garantie via la MIGA est en cours de discussion pour atténuer les risques politiques dans la région sahélienne.

Trois scénarios à l’horizon 2030

-

Succès stratégique : l’Initiative devient pilier de l’intégration maritime africaine, avec un bond de +15 % du trafic atlantique marocain.

-

Scénario médian : des retards de financement ralentissent le projet, sans compromettre ses bénéfices.

-

Hypothèse négative : la montée des violences insurgées et les rivalités régionales plongent le corridor dans une semi-stase.

Conclusion : un pari structurant

En 2025, l’Initiative Atlantique se positionne comme l’un des projets les plus audacieux de l’Afrique contemporaine. Elle conjugue vision politique, pragmatisme économique, responsabilité environnementale et anticipation sécuritaire.

Sa réussite dépendra d’une gouvernance partagée, d’un soutien international lucide, et d’un engagement durable des partenaires sahéliens.

Le Maroc, fidèle à sa tradition de trait d’union entre continents, ouvre ici une nouvelle page de l’histoire africaine : celle d’un avenir atlantique, solidaire, et interconnecté.